Obrigado pela sua leitura! Certa vez o cantor e compositor Lou Reed disse: “As pessoas estão morrendo por qualquer coisa. Por que não morrem pela música? Isso mesmo: deveriam morrer por ela. Não seria tão bonito?” Hoje em dia a única artista capaz de realizar tal feito é Taylor Swift – e o Brasil sentiu esta força perturbadora durante a apresentação do seu show multimilionário, The Eras Tour há cerca de dois anos (que diga a pobre Ana Clara Benevides Machado, falecida, segundo a autópsia, por pura “exaustão” ao esperar pela cantora em um calor de quase 40 graus, durante o show que iria acontecer no Rio de Janeiro). Recentemente, tivemos mais dois exemplos disso; um na ficção, outro na vida real. O primeiro é o do personagem Ritchie, da série de TV The Bear, interpretado por Ebon Moss-Bachrach. Um típico perdedor, divorciado, sem direção na vida, ele tem como único apoio a filha pequena – por coincidência, uma fã de Taylor Swift que deseja ir a um concerto dela. Ao mesmo tempo em que tenta conseguir ingressos, Ritchie, que é gerente de uma lanchonete prestes a ser remodelada como um restaurante pelo seu primo, o überchef Carmine, cursa estágio em um local extremamente sofisticado e famoso no mundo gastronômico de Chicago. Lá, passa por uma transformação. De um sujeito alheio ao mundo, reconquista o prumo e passa a ter um novo propósito em seu trabalho. O momento em que isto acontece é justamente quando escuta no rádio uma canção de Taylor Swift – “Love Song” – e tem uma epifania. O segundo é o do presidiário Joe Garcia, no cárcere desde 2009 por ter assassinado um desafeto. Durante esses anos, ele percebeu na discografia de Taylor Swift, conforme as eras musicais dela passavam atrás das grades, tudo o que perdera de bom no seu passado. Em seu relato para a revista The New Yorker, o condenado explica que as melodias de Swift provocaram nele uma reviravolta interior semelhante à que Ritchie teve em The Bear. Em ambos os casos, o interesse por Taylor Swift os aproxima de uma experiência-limite como também indica um fascínio pela violência nos relacionamentos; ao mesmo tempo, essa mesma violência também abre uma possibilidade de salvação na vida dessas pessoas. Vejam, por exemplo, a canção “Love Song”, celebrada por Ritchie em um momento de autodescoberta. Na verdade, trata-se de uma releitura da peça Romeu e Julieta, de William Shakespeare, sem a ótica alquímica de que os dois amantes do título precisam se dissolver na morte para restaurar o reino perdido de Verona (perspectiva que o dramaturgo Leo Lama reiterou para o público brasileiro na sua brilhante versão, feita para teatro de marionetes e intitulada Escrevendo Romeu e Julieta, exibida há algum tempo em São Paulo). Para Swift, o casal maldito, modelo para os mesmos jovens obcecados por pistas existenciais nas letras da compositora, não merece sofrer a tragédia comum a quem tenta sobreviver neste cárcere que é o mundo. Entretanto, conforme as eras da sua carreira se sucederam em uma sociedade cada vez mais conturbada, com o surgimento de guerras e de extremismos políticos, Taylor Swift permitiu que a morte fosse uma presença constante nas suas canções, apesar do público não ter percebido diretamente tal amadurecimento artístico. Em álbuns como folklore e evermore (assim mesmo, em letras minúsculas), lançados durante a pandemia de 2020, e depois em Midnights, de 2022, além das regravações superiores de discos já famosos, como Red (2022) e 1989 (2023), ela incorporou texturas inusitadas nos instrumentos, cresceu tecnicamente como cantora e mostrou que era uma artista de fato, não apenas um mero sucesso passageiro emoldurado em um rosto bonitinho. Entre uma canção e outra, Swift começa a aceitar a violência entre os relacionamentos amorosos que descreve em seus versos, como se esta fosse parte integrante da sua biografia como popstar. Seus álbuns passaram a ser vistos como capítulos de uma longa história – ou, para ser mais exato, de um longo diário em que o fã participa como quiser, desde que respeite os limites impostos pelo seu ídolo. Esta estratégia de encontrar a misericórdia no limiar da mortalidade (e vice-versa), em especial nas revelações públicas feitas em seus álbuns, conecta a obra de Swift aos escritos de outra americana, Flannery O´Connor (1925-1964). Aos 23 anos, mais ou menos a idade da própria Swift no início de carreira (e de seus seguidores, os swifties), Flannery descobriu a vocação como escritora durante a estadia em uma oficina literária em Yaddo. Não foi algo fácil para ser suportado, pois, para ela, o ato de escrever era semelhante ao chamado religioso. Em Diário de Oração (publicado pela É Realizações, junto com o volume de ensaios, o formidável Mistério e Costumes), a autora suplica o seguinte:

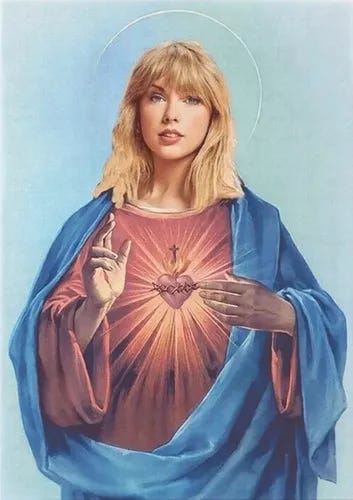

Há incríveis semelhanças entre esse trecho singelo e as canções mais célebres de Swift. Aqui, comparar o objeto do desejo a um câncer não é o mesmo que ocorre quando escutamos a jovem Taylor refletir a respeito de um rapaz que sumiu depois do primeiro encontro (“Wildest Dreams”) ou a saudade sobre um relacionamento que poderia ter sido, mas não foi (“All Too Well”)? Para os swifties, tudo vale a pena na violência das paixões, até mesmo quando o amor se transforma em uma doença mortal. Além da preferência pelas metáforas agressivas, Flannery e Swift também reconhecem que, cada uma a seu modo, ambas têm o dom de contar histórias e que estas são fundamentadas sobretudo por uma visão artística única. No caso de O´Connor, essa visão se estende em personagens danados como o que testemunhamos em romances e contos como Sangue Sábio, O Céu é dos Violentos, “Gente Boa da Roça”, “O Deslocado de Guerra” e “As Costas de Parker’; já no de Taylor Swift, temos a possessão da amante por fantasmas que a acompanham o tempo todo, assombrando os pensamentos e a imaginação (Querem provas disso? Ouçam com atenção as canções “Epiphany” e “Happiness”). A trama de “As Costas de Parker”, escrito quando O´Connor sabia que iria falecer de lúpus (então uma doença autoimune para a qual ainda não havia medicamento adequado), é semelhante a uma das histórias musicadas por Swift. O personagem-título é um homem cujo corpo é completamente desenhado por tatuagens pagãs; porém, ao se apaixonar por uma mulher rude e fervorosamente religiosa, não consegue entender como ele pode gostar de alguém que, no fundo, abomina. Mesmo assim, ao passar por uma experiência de quase-morte, decide tatuar nas costas um ícone do rosto de Jesus Cristo. Na hora em que o exibe para esposa, ela não entende o desvairado ato de amor e o bate justamente com uma vassoura no local da tatuagem recém-feita e o expulsa de casa. Swift daria um braço para transformar esse conto em uma de suas canções – e é certeza que os swifties achariam o sacrifício bizarro de Parker algo maravilhoso e incrivelmente romântico (há algo próximo disso numa faixa-bônus de Midnights, a impecável “Would’ve, Could’ve, Should’ve”). Isto acontece porque os fãs da cantora buscam nela o mesmo tipo de idolatria que, antigamente, as seitas religiosas procuravam em um guia espiritual ou em um líder político. É a violência sufocada, típica de quem existe somente no “erro de Narciso”, como diria Louis Lavelle, no qual o principal engano é achar que inteligência e sensibilidade estão unidas. Nunca estiveram conectadas; geralmente, a inteligência atrapalha a sensibilidade e vice-versa. O gênio de Taylor Swift está no fato de que, uma vez que ela se tornou uma imagem com vida autônoma (similar àqueles totens arcaicos, meticulosamente descritos por Philippe Descola em As Formas do Visível, tratado fundamental lançado pela Editora 34), ela tem o poder necessário para unir essas duas pontas soltas do comportamento humano e mostrar ao seu público que a luz emitida por Narciso, quando este se apaixona por seu reflexo no lago, revela sobretudo a cor da noite. E por ser justamente uma imagem, um ídolo, um ícone, Taylor Swift conseguiu criar uma história para si mesma em que o tempo não atua nela da mesma forma como este age para os pobres mortais que são, por coincidência, os swifties. No universo estabelecido pelas confissões sonoras da cantora, não são anos, décadas ou instantes que importam em sua biografia – mas sim as “eras”. Não à toa que os concertos de Swift são mais do que meras apresentações; eles são verdadeiros ritos de passagem para quem a acompanha de perto. E, portanto, também não é por acaso que cada show seu, quando aterriza em alguma cidade ou algum país, renova a sociedade em todos os estratos, desde o econômico até o político, passando obviamente pelo artístico. E, semelhante a qualquer rito, é a cada visita sua que todos “desejam morrer” por Swift pois, assim como aconteceu com o Ritchie de The Bear, o presidiário Joe Garcia e a donzela sacrificada Ana Clara, ela estimula uma dissolução profunda nas vidas que atinge com sua arte. Como uma deusa da fertilidade, alimentada pelo “erro de Narciso” que tenta se libertar por meio da música, Swift pratica na sua The Eras Tour (e em toda a sua discografia) algo paralelo ao frenesi apocalíptico que Igor Stravinsky e Vassily Nijinsky causaram na Europa às vésperas da Primeira Guerra Mundial, quando o compositor e o coreógrafo russos lançaram o balé sinfônico A Sagração da Primavera (1913) – cujo tema é a dança sacrificial ao redor de uma jovem virgem a qual, com sua morte, renovará a sua tribo decadente. Nestes eventos, segundo Ted Gioia em Music: a subversive history, “a multidão procura por uma forma de controlar seus impulsos, perseguindo até mesmo uma vítima sacrificial de fato, seja para encontrar uma catarse que vá além dos limites razoáveis ou o bode expiatório a impedir uma violência que, de outro modo, se abaterá sobre cada um de nós”. Porém, ao contrário de Stravinsky, Taylor Swift não sabe como controlar essa destruição que pode atingir a sua própria pessoa e, ao mesmo tempo, transformá-la em uma espécie de salvação tanto para ela como para o público – o qual, na verdade, representa toda uma geração de jovens, a maioria incapaz de lidar com as ambiguidades da violência (como bem demonstrou as canções de seu novo álbum, o fraquíssimo The Life of a Showgirl, lançado na semana passada). Por ser uma “antena da raça”, uma “condutora” que capta, antes de todos, o que o futuro nos reserva, Swift seria a artista ideal para revelar, a quem quiser escutá-la atentamente, o adágio comum a quem suporta os dissabores da condição humana: o de que o perdão só será encontrado se você se dissolver na sua própria destruição. Mas será que ela fará o mesmo quando enfim se encontrar com a sua “era” derradeira? Pouco provável. No mundo dominado pelo “erro de Narciso”, onde os swifties desejam o seu ídolo igual a um câncer, é de imaginar se, afinal, o conselho de Lou Reed – “morrer pela música” – não seria também uma profecia sobre o que o destino guarda para Taylor Swift e para quem a persegue em sua jornada. Quem quiser colaborar com o meu trabalho, além do valor da assinatura desta newsletter pessoal, pode me ajudar por meio do pix: martim.vasques@gmail.comE quem quiser apertar o botão abaixo só para fazer a minha felicidade - e manter essa newsletter de modo mais profissional, be my guest: You're currently a free subscriber to Presto. For the full experience, upgrade your subscription. |

Total de visualizações de página

quarta-feira, 8 de outubro de 2025

Destruição Redentora

Assinar:

Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:

Postar um comentário